연산군 가계도: 어머니 폐비 윤씨, 아버지 성종, 그리고 장녹수와 후손의 비극

유퀴즈에 윤아가 나왔습니다. tvn 드라마 폭군의 셰프 때문에 나온것 같은데요. 폭군의 셰프에서 소녀시대 윤아가 타임슬립한 셰프로 나오죠.

폭군의 셰프 원작 웹소설이 "연산군의 셰프로 살아남기"이니, 폭군의 셰프에서 연희군이라고 불리는 인물은 결국 "연산군" 그자체겠죠. 오늘은 그런 점에서 연산군 가계도에 대해서 살펴 보겠습니다.

연산군, 피의 가계에서 태어난 왕

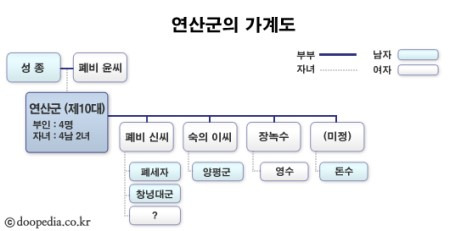

연산군(燕山君, 1476~1506)은 조선 제10대 왕으로, 즉위 전 이름은 이융(李㦕)이었습니다. 그는 조선 성종과 폐비 윤씨 사이에서 태어난 ‘적장자’로, 왕위 계승 서열 1위의 자리에 있었지만, 그의 삶은 끝내 불행과 파멸로 점철되었습니다.

그의 출생 자체는 경사였지만, 그 뒤를 잇는 가족사는 조선 왕조의 비극적인 한 단면을 보여줍니다.

연산군 가계도 : 부모 - 성종과 폐비 윤씨

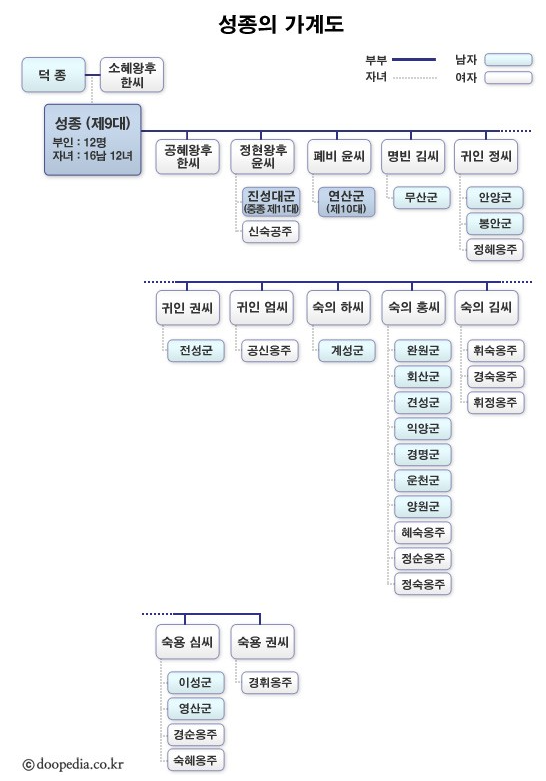

아버지 - 성종(成宗, 1457~1494)

- 조선 제9대 왕

- 세조의 손자, 의경세자의 차남

- 왕위 계승 과정에서 장인 한명회와 자성대비 정희왕후의 후원을 받음

- 치세 초기 유교 정치 안정 기반 마련, 후궁과의 문제로 가정사 불안정

어머니 - 폐비 윤씨(尹氏, 1455~1482)

- 출신: 파평 윤씨

- 성종의 후궁으로 입궐 → 정비로 승격

- 연산군 출산 이후 왕비의 지위를 얻었으나, 성종과 갈등 끝에 폐위

- 1479년 폐출 → 1482년 사약으로 사사됨

- 폐비 윤씨 사건은 훗날 갑자사화의 직접적 원인이 됨

연산군을 키운 또 다른 어머니: 정현왕후 윤씨

- 성종의 세 번째 왕비이자 중종(진성대군)의 생모

- 연산군을 친아들처럼 양육하며 모성애를 베품

- 연산군은 그녀를 친모로 알고 성장했으며, 나중에야 폐비 윤씨가 생모임을 알게 됨

연산군의 후궁과 자녀들

후궁 장녹수(숙용 장씨)

- 본명: 미상, 아버지 장한필

- 후궁이자 연산군의 총애를 한 몸에 받던 인물

- 궁중에 영향력을 행사하며 권력자 역할 수행

- 궁정 악단과 여악을 이끌며 ‘흥청’이라는 기녀 제도 형성

- 중종반정 당시 처형됨

연산군 자녀 목록

| 관계 | 이름 | 생몰연대 | 모친 | 운명 |

| 아들 | 폐세자 이황 | 미상 | 신씨 | 1506년 처형 |

| 아들 | 창녕대군 이성 | 1500~1506 | 신씨 | 1506년 처형 |

| 딸 | 휘신공주 이수억 | 1491~? | 신씨 | 생몰 미상 |

| 아들 | 양평군 | 1498~1506 | 숙의 이씨 | 1506년 처형 |

| 딸 | 옹주(영수) | 1502~? | 장녹수 | 생몰 미상 |

| 아들 | 왕자(돈수) | 1501~1506 | 미상 | 1506년 처형 |

- 중종반정으로 인해 연산군 자녀 대부분은 사사되거나 행방이 묘연해짐

연산군의 치세와 폭정

즉위 초기

- 민생 안정과 국방 강화를 위해 사창·상평창 설치

- 비융사를 통해 병기 생산

- 역사서 간행: 『국조보감』, 『여지승람』 등

변질의 시작: 어머니 폐비 윤씨 사건 인지

- 어머니의 억울한 죽음을 알고 충격과 분노

- 1504년 ‘갑자사화’ 단행: 훈구·사림 대거 숙청

- 사형 122명

- 유배·좌천 포함 총 239명 연루

- 귀인 엄씨, 귀인 정씨 등 후궁들까지 살해

- 시신을 젓갈로 만든다는 비인륜적 행위까지

폭정의 절정

- 채홍사 운영: 전국에서 미녀 징발, 신하의 아내도 궁으로 소환

- ‘흥청망청’ 유래

- 한글 투서로 비판 받자 한글 금지령, 『훈민정음』 등 불태움

- 민가 철거, 사냥터 조성, 백성 착취

- 사모에 ‘충(忠)’, ‘성(誠)’ 글자 수놓게 강요

장녹수와 장희빈: 관련성에 대한 오해 정리

- 장녹수는 연산군의 후궁

- **장희빈(희빈 장씨)**은 숙종의 후궁이자 인현왕후의 정적

- 시대적으로 약 100년의 차이가 있어 혈연·정치적 연계 없음

- 다만 궁중 권력에서의 여성 개입이라는 유사점이 존재

중종반정과 연산군의 최후

- 1506년 9월, 박원종, 성희안, 유순정 등이 중종반정 주도

- 연산군 폐위, 이복동생 진성대군이 중종으로 즉위

- 연산군은 강화도로 유배, 이후 교동도로 이배됨

- 같은 해 11월, 병으로 사망 (향년 31세)

- 왕릉이 아닌 단순 묘로 조성: 도봉구 방학동 연산군지묘

- 비석에는 "연산군지묘"만 새겨져 있음

연산군 시대의 역사적 의미

- 전제 왕권의 한계를 보여준 사례

- 신권의 저항 정당화 근거가 됨

- 왕이 사사로운 복수심으로 통치할 경우 어떤 파국이 초래되는지를 보여주는 대표적 모델

- 이후 조선 정치에서 왕권과 신권 간 균형의 중요성이 부각됨

결론: 피로 쓰인 가계도의 끝

연산군의 삶은 폐비 윤씨의 억울한 죽음에서 시작된 비극의 가계도였습니다. 폐모살자의 낙인을 씌운 아버지 성종, 어머니의 억울한 죽음에 복수심을 품은 아들 연산군, 그 감정이 통치를 집어삼킨 채 나라를 무너뜨린 장본인이 된 왕. 장녹수와 같은 여성 후궁에게 권력을 실어주고, 어린 자식들마저 반정의 희생양이 된 현실은 연산군 시대의 참담함을 극명히 보여줍니다.

조선의 공식 역사서인 『조선왕조실록』은 그를 ‘왕’이 아닌 ‘군(君)’으로 기록했습니다. 그의 무덤조차 왕릉이 아닌 단순한 묘로 남아 있는 이유입니다. 한 개인의 내면 상처가 통치로 표출될 때, 그 결과가 얼마나 파괴적인지를 증명한 시대. 그것이 바로 연산군의 시대였습니다.

'생활정보 상식 > 어원 문학 시 역사' 카테고리의 다른 글

| 조선왕조 계보 외우기 왕 순서 가계도(본명, 휘, 묘호) (0) | 2025.09.21 |

|---|---|

| 고려왕조 계보도, 가계도, 고려 왕 계보 (0) | 2025.09.11 |

| 화양연화 뜻 (0) | 2025.09.11 |

| 마스가 뜻 배경 (0) | 2025.09.10 |

| 9월의 시 모음 (0) | 2025.09.03 |

목차